서예가 농재 김이돈 선생

‘자연을 닮은 선 하나…, 자연을 닮은….’

이십대 젊은 나이에 농재 선생(58)은 매일봉이며 용화산을 걸으며 자연 속에 있는 선을 찾았다. 꽃망울을 단 채 꺾여 뻗은 진달래 작은 가지, 넓은 그늘을 한껏 펼치고 있는 팽나무 몸통, 나무 둥치를 감싸고 올라가는 칡넝쿨 줄기…. 자연을 닮은 선 하나를 그릴 수만 있다면 영혼이라도 팔 수 있을 것 같은 목마름으로, 젊은 서예가는 산을 헤맸다.

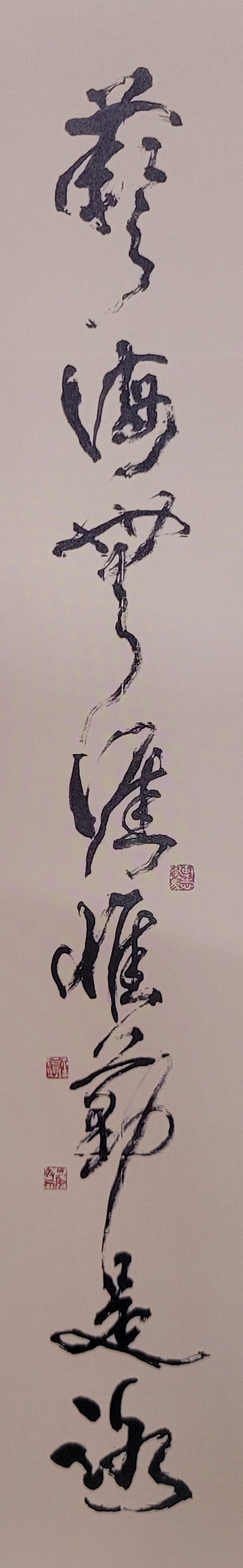

자연을 눈에 가득 담고 돌아온 어느 날 새벽, 농재 선생은 드디어 붓이 내뿜는 기운과 내가 다스려야 하는 기운이 하나가 된 신묘한 느낌을 받았다. 사락, 화선지에 붓이 스치는 소리가 들리는 순간, 그는 ‘종이와 붓과 먹과 내가 혼연일체가 된’ 물아의 경지에 들어갔다. 그러자 붓끝에서 자연을 닮은 선 하나가 나와 화선지에서 살아 꿈틀거렸다.

“만약 종이를 가위로 자르면 글씨가 살아 있는 생명처럼 꿈틀거릴 것 같은, 마치 지렁이나 낙지 다리를 잘랐을 때 꿈틀거리는 것 같은 그런 느낌의 선이었어요.”

그토록 찾아 헤맸던 ‘자연을 닮은 살아 있는 선’ 하나를 만난 순간이었다. 붓글씨를 쓰기 시작한 지 10년쯤 되었을 때다.

농재 선생이 붓글씨를 시작한 건 스무 살 때다. 광도면 대촌마을에서 나고 자란 농재 선생은 고등학교를 졸업하고 바로 창원에 있는 LG그룹에 들어갔다. 저녁 5시면 퇴근을 하는 좋은 직장이어서, 자취방 근처에 있던 서예학원에서 글씨를 배우기 시작했다. 어린 시절, 글씨체가 좋았던 아버지가 마을의 크고 작은 일을 대필하며 중재했던 것이 좋은 기억으로 남아 있던 터였다.

“처음에는 글씨를 잘 쓰고 싶은 마음으로 가볍게 시작했어요. 정자체를 배우고 나니, 해서를 배우고 싶네, 해서를 배우니 한자를 써 보고 싶네 하면서 조금씩 조금씩 서예에 빠져들었지요.”

스물여섯 살이 되었을 때, 농재 선생은 광주에 사는 최돈상 선생을 찾아가 가르침을 청했다. 그 동안의 연마로 이미 서너 분 스승님에게 다양한 서예를 섭렵한 터였지만, 그냥 글씨를 잘 쓰는 것에 만족할 수 없었다. 도(道)를 찾는 수행자처럼 농재 선생은 2주일에 한 번씩 광주행 시외버스를 탔다. 스물네 살에 결혼을 했으니 안정적인 직장과 가정에 묻힐 수 있었지만, 그러기에는 가슴이 너무 뜨거웠다.

“선생님께서 ‘자연을 닮은 선 하나’를 찾으라고 하셨죠. 100년 된 칡넝쿨의 질김이 획순에 묻어 있어야 한다고도 하셨지요. 그때부터 산을 걸으며 자나깨나 그 선을 생각했습니다.”

광주를 오가던 10년 사이, 농재 선생은 직장을 접고 고향으로 돌아와 정량동에 서예학원을 차렸다. 학생들이 오면 학생들과 글씨를 쓰고, 학생이 오지 않으면 혼자 글씨를 쓰며 하루 종일 붓과 씨름했다.

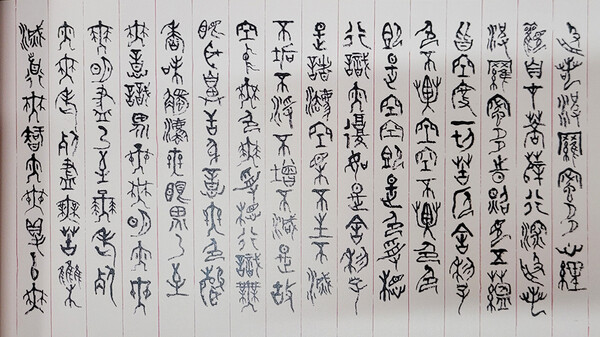

살아 있는 선을 만난 다음부터는 내 힘이 완전히 빠지고 선의 질감이 보이기 시작했다. 그 뒤로 30년 가까운 세월이 흐르는 동안 통영시 곳곳에는 농재 선생의 글씨가 걸렸다. 삼도수군통제영 안에 새로 복원한 ‘중영청’, ‘응수헌’, ‘결승당’의 편액과 주련, ‘서포루’ 편액, ‘광도초등학교’, ‘노산’, ‘대촌’ 등의 표지석, 박경리 시비, 청마 시비 등이 농재의 글씨다.

대한민국에서 처음, 서예가로 미술관 관장이 된 다천 김종원 경남도립미술관장은 농재 선생을 “세상에서 말하는 서예의 영역에서 일어나는 온갖 농간에 절대 휘둘리지 않는 자세를 스스로 터득하여 견지하고 있는 서예가”라고 평했다. “서예계의 이런저런 관계성이 부르는 이익집단의 형성에 초연하고 독립된 자세를 견고히 하고 있으며, 이런 결과로 독자적 심미의식을 형성하고 있는 서(書)세계관을 갖고 있다.”는 것이다.

5년 전, 농재 선생은 이리저리 옮겨다니던 서예학원을 접고 노모가 홀로 살고 계신 고향 대촌마을로 들어갔다. 원래 선비의 고장이라는 자부심이 있었던 대촌마을은 농재 선생이 들어가면서 서예와 서각 바람이 불었다.

“김해김씨 집성촌이라, 다 형님이고 동생이고 그렇습니다. 농한기에 좀더 의미 있는 일을 해보자 싶어 후배들과 서각을 시작했는데, 몇몇은 아주 솜씨가 좋아 큰 대회에 나가 상을 받았습니다.”

지난해에는 통영시의 ‘색깔 있는 마을 만들기’ 사업에 최종 선정되어 마을 전체를 서예와 문인화로 꾸미기도 했다. 대촌마을 담벼락마다 농재 선생의 글씨로 된 ‘명심보감’, ‘사자소학’이 가득하다.

26일부터 열흘 동안 농재 선생은 통영시민문화회관 대전시실에서 서예 개인전을 열고 있다. 해마다 여는 대한민국 서예협회 초대작가전을 비롯해 수많은 서예, 서각 전시회에 초대작가로 전시회를 가졌지만, 서예 인생 40년에 개인전은 이번이 처음이다. “아직도 서예의 대가들이신 왕희지나 안진경, 왕탁의 발가락이나 핥고 있지는 않은지” 부끄러워한 탓이다.

“이만하면 됐다, 하는 글씨는 없습니다. 어제와 오늘이 같으면 공부는 그것으로 끝이지요.”

어제보다 나은 글씨를 쓰기 위해, 농재 선생은 ‘어제 쓴 글씨가 하나도 걸려 있지 않은’ 작업실에서 새로운 ‘오늘의’ 글씨를 쓴다.